【2025年最新版】CIMとは何か|BIMとの違い・導入手順・最新事例まで徹底解説

図面もモデルも“合っているはず”なのに、現場では「ここ、違うよね?」が起きる。

土木の実務では、設計と施工、オフィスとフィールドの間にドリフト(ズレ)とデータ断絶が生まれやすく、クラウド連携でもラグが膨らみます。

CIM(Construction Information Modeling)は、3D形状・属性・座標(CRS)・時系列を一気通貫で回すことで、そのズレを小さくし、意思決定の速度と確度を高めるための取り組みです。

この記事では、日本の現場に合わせて、定義/メリット/規格/失敗回避/ツール選定/手順/事例までを“そのまま使える粒度”でまとめます。

- 1. CIMとは:定義とBIM/GISとの位置付け

- 1.1. CIMの4層のアーキテクチャ

- 2. なぜ日本でCIMが注目され、導入が進んでいるのか

- 2.1. CIMの歴史

- 2.2. 注目される理由(制度・市場の観点から)

- 3. CIMを導入するメリットと利用シーン

- 3.1. CIMの導入メリット

- 3.2. CIMの代表的な利用シーン

- 4. 関連規格とプロトコル(例:OPC UA、MQTT)

- 5. BIMとCIMの違い

- 6. 導入時のよくあるつまづきや実務で注意すべきポイント

- 6.1. 典型的な落とし穴

- 6.2. 具体的対処

- 7. CIMの有名なソフトウェア比較観点(機能/価格/運用/サポート)と用途別おすすめ

- 7.1. 比較観点

- 7.2. カテゴリ別の代表例

- 7.3. 用途別おすすめ

- 8. 基本手順・初期設定・よくあるつまずきと対処

- 8.1. よくあるつまずき → 対処

- 9. CIMの4つの導入事例を紹介

- 9.1. 清水建設 × KOLC+(2025)

- 9.2. 鹿島建設(道路橋床版更新の設計自動化:2025)

- 9.3. 前田建設工業 × 日立建機 × イクシス(自律施工の実証:2024)

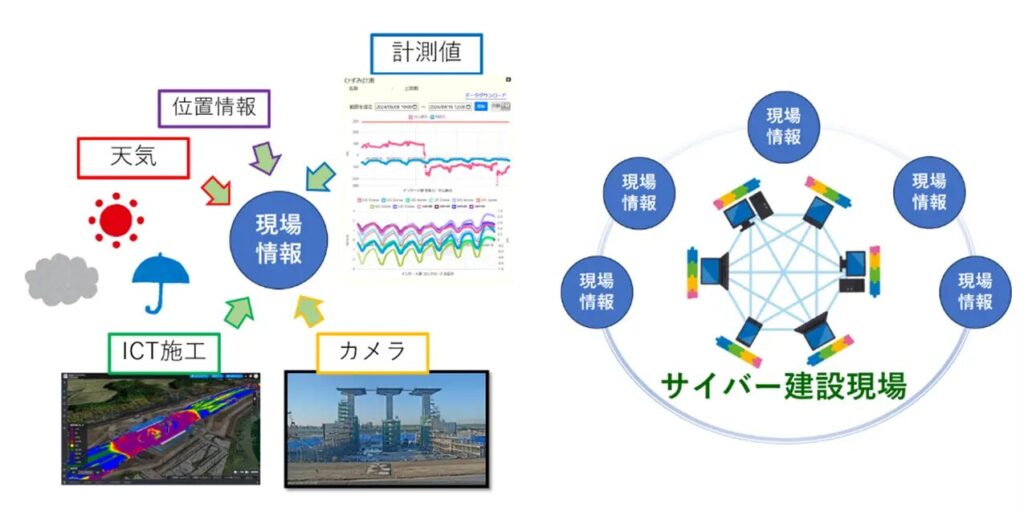

- 9.4. 飛島建設 × 応用技術(サイバー建設現場:2025)

- 10. まとめ

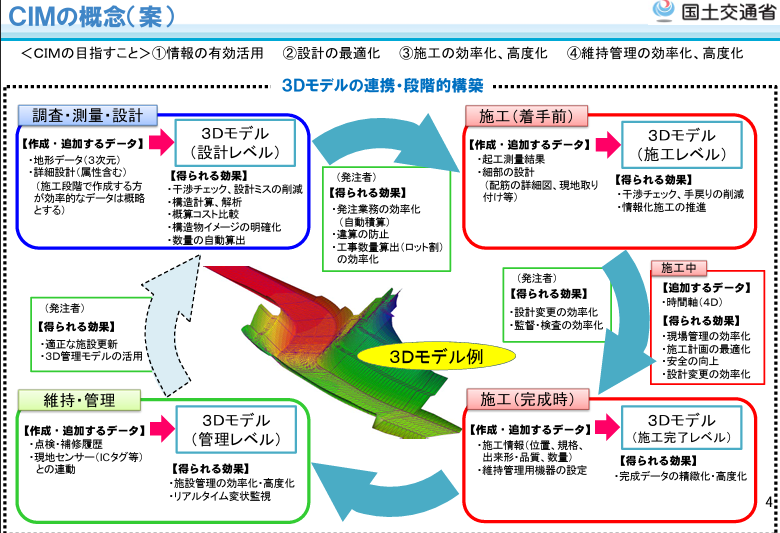

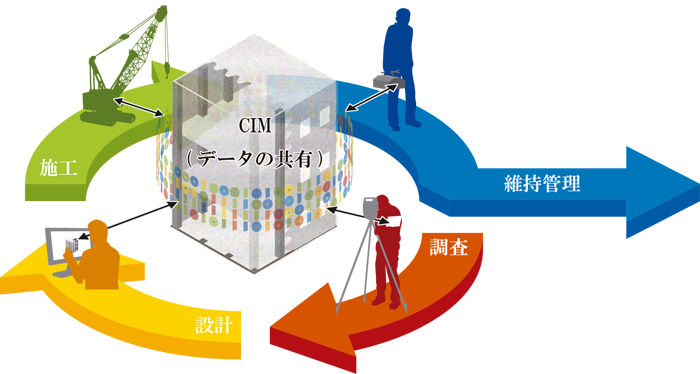

CIMとは:定義とBIM/GISとの位置付け

CIM(Construction Information Modeling/Managemen)はその名の通り「建設情報のモデリングと管理」の仕組みです。

道路・橋梁・トンネル・上下水・河川など土木インフラを中心に、3D形状に属性と座標(CRS)、さらに時系列を載せて、設計→施工→維持管理まで同じ情報が生き続けるように運用することを指します。

BIMが部材中心のモデル運用を得意とするのに対し、CIMは広域・屋外、そして現場センサや点群で威力を発揮します。

- キーとなる違い:ジオリファレンス(CRS)の運用、時系列データとの結合

- データソース:設計IFC/点群・写真測量/GIS/IoT・PLC/既設図

- 使い方の基本:1つの真実(Single Source of Truth)としてモデルを運用

CIMの4層のアーキテクチャ

- データ取得層:UAV/LiDAR、測量、既設図、センサ・機械から収集

- 変換・統合層:座標統一、ノイズ除去、点群→メッシュ、IFC/CityGML/3D Tilesへのマッピング

- アプリ層:干渉・数量、4D/5D、出来形、品質、デジタルツイン同期

- 可視化・運用層:Web/AR/VR、ダッシュボード、双方向フィードバック

なぜ日本でCIMが注目され、導入が進んでいるのか

日本でCIMが加速している背景は、制度(発注要件の変化)・人材/市場(人手不足と老朽化対策)・技術(標準化とリアルタイム化)の3つの追い風があります。

加えて、学会・実務を繰り返すことで「BIM/CIMは可視化だけではない、属性・座標・時系列を回す運用が本質」という再定義が進みました。

以下では、歴史の流れから制度/市場のドライバー、技術的転換点の順に整理します。

CIMの歴史

CIMは可視化から始まり、データ連携へと進化してきました。

特に2012→2017→2023が大きな折り目になります。

- 2012年:国土交通省がCIMの導入検討と試行を開始(情報化施工推進会議資料より)。これが官主導の出発点になった。

- 2016年:i-Constructionで3次元・ICT建機・プロセス改革を横串化。CIM普及の母体となるDX政策が立つ。

- 2017年:「CIM導入ガイドライン」策定(分野別編を順次公開)。可視化から活用へと舵を切る基盤が整う。

- 2021~2023年:原則適用に向けたロードマップを公表し、2023年度から直轄土木でBIM/CIM原則適用を本格始動(義務/推奨の使い分けを明確化)。

- 2024年以降:IFC 4.3の国際規格化やJ-LandXML v1.6など標準整備が前進。“道路・橋梁・鉄道・港湾など土木要素”のIFC表現強化で、BIM/CIMの相互運用性が実務レベルに。

注目される理由(制度・市場の観点から)

制度面では原則適用が導入を後押しし、現場側では人手不足・老朽インフラ・災害対応が即時性とトレーサビリティを要求しています。

その結果として、発注者の要件×受注者の省人化が一致し、CIMを「やるべきこと」へと昇格しました。

- 制度化:発注段階で3次元モデルの活用目的を明確化し、可視化(住民・関係者説明)や特定部の確認を義務項目として位置づけ。作るための3Dから使うための3Dへ。

- 省人化:i-Construction 2.0は施工/データ連携/施工管理のオートメーションを柱に、少人数でも安全・高生産な現場を目指す。CIMはこの実装エンジン。

- 維持管理・レジリエンス:点検や復旧計画で履歴×位置×属性の一元化が不可欠になり、CIMで調達→施工→維持の連続性を担保。

CIMを導入するメリットと利用シーン

CIMの価値は「見える化」だけではありません。

干渉の未然防止、出来形の自動照合、工程×空間の整合で、手戻りと判断遅延を減らします。

CIMの導入メリット

- 手戻り削減:設計段階で干渉/数量を先回り

- 即時性:現場→ダッシュボードのラグ短縮でその場判断

- トレーサビリティ:出来形・検査・修繕履歴の標準化

- 資産管理:属性×座標×時系列の一元化で更新判断を高精度化

CIMの代表的な利用シーン

- 施工計画・施工管理(4D/5D、重機導線、占用調整)

- 維持管理(点検履歴、異常検知、計画保全)

- 調査・測量(UAV/地上LiDAR→点群→モデル化、地中探査統合)

- デジタルツイン・AR・VR(現況×設計の重ね合わせ、遠隔レビュー)

※デジタルツインの記事はこちら:デジタルツイン事例5選|製造業・物流・都市開発・医療での国内外の活用と効果

関連規格とプロトコル(例:OPC UA、MQTT)

CIMは様々なデータの橋渡しが重要で、規格選定は互換性と実装差を理解して行うことをオススメします。

- IFC:部材・属性交換の土台(Open系連携の中核)

- CityGML・3D Tiles:広域・都市モデルとWeb配信

- GeoJSON・KML:軽量な地理データ交換

- OPC UA:PLC/センサを意味(セマンティクス)付きで接続

- MQTT:不安定回線でも強い軽量メッセージング

- REST/GraphQL:社内外システムのAPI連携基盤

BIMとCIMの違い

BIMは建築寄り(屋内・部材中心)、CIMは土木寄り(屋外・広域・CRS中心)。どちらかが上位ではなく、連携が前提です。

- BIM:図形+属性で設計~施工、IFC/BCFが主役

- CIM:CRS×時系列で現場往復、IFC+CityGML/3D Tiles+OPC UA/MQTT

- 使い分け:建築主体はBIM中核+GIS/CIM連携、土木主体はCIM中核+必要なBIM要素を取り込み

※BIMの記事はこちら:【2025年版】BIM導入ガイド:OpenBIM・3D CADとの違い・メリットとつまずき、主要ソフト比較などをご紹介

導入時のよくあるつまづきや実務で注意すべきポイント

最初の壁は座標・属性・容量です。ここをルール化+自動検証+測定でうまく運用に乗せます。

典型的な落とし穴

- 属性欠落:IFCの部分実装/マッピング不備

- 座標ズレ:CRS/測地系/高さ基準の不一致

- LOD混在:点群粗密差で表示・運用が破綻

- コスト肥大:ストレージ・転送料・変換ジョブの見積もり漏れ

具体的対処

- マッピングテンプレ+CIで自動検証(必須属性の欠落検知)

- CRS・高さ系の先行確定、変換ログで差分追跡

- LOD方針(用途別粒度/可視化と解析を分離)

- ライフサイクルポリシー(世代管理/階層ストレージ/削除基準)

CIMの有名なソフトウェア比較観点(機能/価格/運用/サポート)と用途別おすすめ

ツール単体の優劣より、連携して目的を達成できるかが評価軸としましょう。

評価版で属性保持/CRS整合/処理時間/転送料を実測できるので、オススメです。

比較観点

- 機能:IFC/点群/CRS、干渉、数量、4D/5D、API/SDK、3D Tiles配信

- 価格:初期・サブスク、変換ジョブ課金、ストレージ/転送料

- 運用:ETL自動化、ログ/監査、権限、SLA、オンプレ可否

- サポート:国内体制、更新頻度、教育/導入支援、プラグイン生態系

カテゴリ別の代表例

- 土木設計・施工計画:OpenRoads/ProjectWise(Bentley)、Civil 3D/InfraWorks/Navisworks(Autodesk)

- 点群処理:Leica Cyclone、RealityScan、Trimble RealWorks、CloudCompare

- GIS/都市モデル:ArcGIS/CityEngine(Esri)、QGIS

- ETL/統合:FME、自社ETL(REST/GraphQL、MQTT、OPC UA)

用途別おすすめ

- 施工計画重視:干渉+4D/5Dが強い土木系を軸に、点群は専門ツールと分業

- 維持管理・デジタルツイン:API/時系列に強いGIS+OPC UA/MQTT連携

- 調査・測量中心:点群スループットとCRS厳密運用、IFC化は必要最小限

基本手順・初期設定・よくあるつまずきと対処

「小さく速く回して測る」をまずは目指しましょう。

よくあるつまずき → 対処

- アップロードが遅い → 事前圧縮/差分同期、拠点内一時処理

- 属性が抜ける → マッピングテンプレ+CI自動検証

- ARがズレる → CRS・高さ系の厳密化、デバイス校正

- 表示が重い → LOD設計/3D Tilesタイル化、階層ストレージ

CIMの4つの導入事例を紹介

清水建設 × KOLC+(2025)

清水建設は、現場試行を経てBIM/CIMクラウド「KOLC+」の土木部門・全国展開(2025年4月開始)に踏み切りました

鉄道・高速道路・シールド・発電所などの大規模案件で、BIM/CIMモデルと点群・2D図面・現場写真・クラウドカメラ・GNSS・Boxデータをクラウド上で統合。

ブラウザだけでデジタルツイン施工計画/施工管理を回し、電子ワークフローでペーパーレス化も進めています。

相鉄線の連続立体交差や外環京葉JCTの事例では、発注者を含む100名規模の登録/月500回規模のログインが生まれ、モデルを“共通言語”にした会議運営と属性付き出来形の記録・共有が実務に定着。

運用の肝は「座標統一とモデルの“現場化”」で、点群や出来形の差分確認、工程4Dの共有までをワンストップにすることで、現場の意思決定が明らかに速くなっています。

鹿島建設(道路橋床版更新の設計自動化:2025)

鹿島建設は、道路橋の床版取替工事におけるプレキャストPC床版の3Dモデル自動生成システムを開発し、実工事へ適用。

道路線形や鋼桁情報などの数値入力から干渉を排した3Dモデルを自動生成し、既存の3D点群を重ねて現況とのズレを即座に把握—繰り返し生じる検討時間を約1/10に短縮しました。

CIMの文脈では、点群(現況)×設計モデル(意図)×生成ロジック(規格)を機械可読に結び、設計—施工前検討—出来形照合をつなぐ“実務の中核”を自動化した好例です。

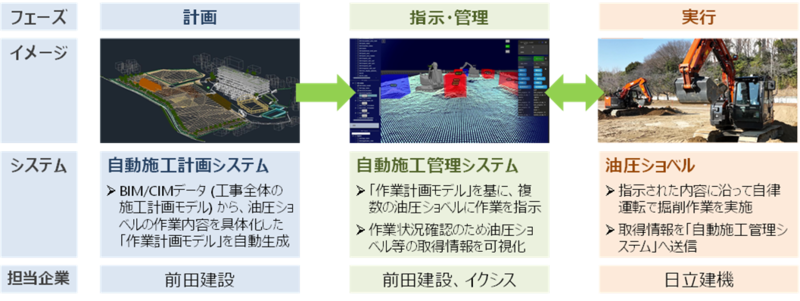

前田建設工業 × 日立建機 × イクシス(自律施工の実証:2024)

前田建設は、BIM/CIMの施工計画モデルから作業計画モデルを自動生成し、複数台の油圧ショベルを自律制御する「自動施工計画・管理システム」を開発。

ICI総合センターでの共同実証で実用性を確認しました。

計画—指示・管理—実行を単一のデータ基盤で結び、サイバー空間(BIM/CIMモデル)とフィジカル(実機)を同期するデジタルツイン運用を確立。

少人数で多台数を扱う前提を実装したことで、生産性・安全性の同時最大化に道筋を付けています。

飛島建設 × 応用技術(サイバー建設現場:2025)

飛島建設と応用技術は、4D対応のBIM/CIMモデルを中核に現場のカメラ映像・GNSS・各種計測・気象騒音などをクラウドで一元化するデジタルツイン基盤「サイバー建設現場」を共同開発。

CADや高性能PCがなくてもブラウザでモデル操作と最新データの重畳ができ、遠隔レビュー/干渉・機械配置シミュレーション/浸水想定までを現場横断で共有できます。

荒川第二調節池のBIM/CIM活用を背景に磨かれたこの仕組みは、工程(4D)×現場実測のリアルタイム統合で、合意形成のスピードと現場の再現性を引き上げた点が評価されています。

まとめ

CIMはBIMとGISを橋渡しし、土木の設計・施工・維持をデータで管理し、業務をスムーズにできます。

ツールは“単体の良し悪し”でなく連携して目的を達成できるかで選ぶのが正解です。

まずは小さく速く試し、数値で判断しましょう。

※関連記事:【設計/施工や顧客説明などの効率化を図れる】建築・建設業界のAR/MR活用事例|メリットや導入する際のポイントを解説!